HAUSER – Caruso

:

:

:

「model-trial」というタイトルでAIで調べたところ・・

もちろん、私のブログを基にした「AIの解答」は珍しくネガティブなものでした。

写真家にもモデルにも集中力を欠いた撮影となり、

作品レベルに届く画像は生まれにくいとのことでした。

:

モデルと写真家の相互に費用が発生しないという

(当ブログの)スタンスを鑑みての回答であったと推測できます。

:

AIに反省を促される・・というショックな事態ですかね。

:

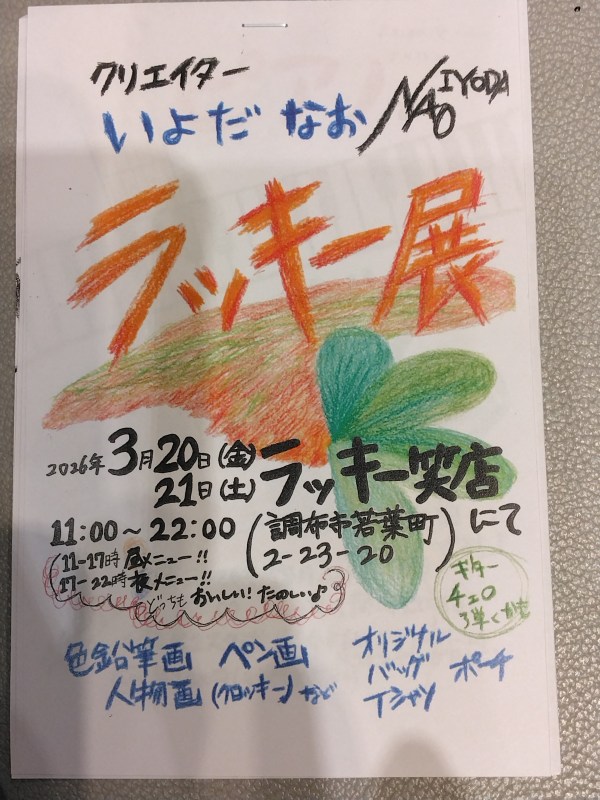

いよだ なお ラッキー展

3月20日・21日 11:00~22:00

場所:調布市若葉町2-23-20 ラッキー笑店

Anri Mone への美術モデル&フォトモデルの依頼・・・

Anri Mone [official ] : https://moneanri.wixsite.com/monet/tetsuro-higashi

model : Mone Anri https://moneanri.wixsite.com/monet

X (Twitter) における「Parody account(パロディ・アカウント)」とは、実在の人物や団体、企業などをまねて、その特徴や発言の雰囲気を取り入れながら、ユーモアや風刺を目的として投稿を行うアカウントのことを指します。これらのアカウントは、本人や公式の発信ではなく、あくまで第三者が冗談や社会的な風刺の表現として運営しているものです。

たとえば、著名人の話し方や考え方を誇張して表現したり、社会的な出来事を皮肉や笑いを交えて伝えたりすることで、読む人に楽しさや気づきを与えることがあります。場合によっては、Elon Musk のような著名人や、Donald Trump のような政治家を題材にしたパロディアカウントが作られることもあります。

Xでは、こうしたアカウントが本物の本人や公式アカウントと誤解されないようにするため、プロフィールや表示の中で「Parody」や「Parody account」であることを明示することが求められています。これは、利用者が情報の出どころを正しく理解できるようにするための配慮です。

このように、Xにおける「Parody account」とは、実在の人物や組織を題材にしながらも、本人とは異なる立場からユーモアや風刺を表現する目的で運営されるアカウントを意味しています。

乳幼児用のオムツよりも老人用のオムツの方が需要が多い

・・・これは、スギ薬局で実際に目にした事実です。

: