:

Mone Anri & Megumi Eno Nude Duo

「ヌード・ダブルポーズ ArtPose Duo」は、アーティスト向けの3Dポージングツールとして、特に2人の人物が絡み合うポーズを精密に設定できる点で興味深いソフトウェアです。アートの観点から考察すると、以下のようなポイントが挙げられます。

1. 人体の動きとバランスの研究

ヌードやダブルポーズ(2人の相互作用を伴うポーズ)では、単独の人物を描く以上に動的なバランスや重心の移動が重要になります。たとえば、抱擁や格闘、ダンスのような動きでは、身体の一部がどのように支え合っているかを正確に捉える必要があります。

ArtPose Duoは、こうした重量感や支え合うポーズをリアルタイムで調整できるため、スケッチやペイントの下絵作成に有用です。

2. 光と陰影の研究

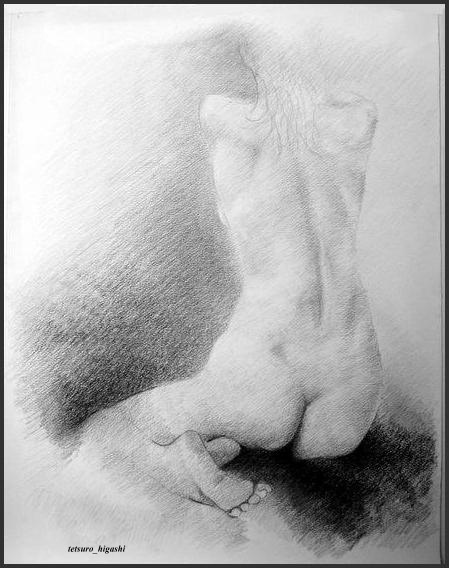

3Dモデルを回転させながら異なる角度の光源を試せるため、陰影のつけ方や立体感の理解が深まります。これは、特に印象派や写実主義的な絵画を目指す場合に重要です。

ヌードを描く際には、人体の丸みや筋肉のつながりが光によってどう変化するかを正確に知ることで、自然な形状表現が可能になります。

3. 構図と対話性の探求

複数の人物を描くとき、ポーズのダイナミクスは構図全体の流れに大きく影響します。

たとえば、古典絵画では「S字構図」や「対角線構図」が好まれましたが、ArtPose Duoを使えば、それらの視線の誘導や身体の角度をリアルタイムで調整しながら決定できます。

また、モデル間の関係性をどう表現するか、親密さや緊張感を込めたポーズの研究にも適しています。

4. デッサン力の向上

実際のヌードモデルを手配するのが難しい場合、ArtPose Duoは人体の動きを正確に把握し、デッサン力を磨くツールとして活用できます。

特に、極端なアングル(俯瞰やアオリ)や人体のねじれを伴うポーズの練習に適しています。

ただし、3Dモデル特有の「CGっぽさ」や人体の微妙な違和感が出ることもあるため、最終的には実物や写真を参考に修正する意識が必要です。

5. アートスタイルとの相性

クラシックなアカデミズム絵画から、印象派的な光の捉え方、あるいはコンテンポラリーなスタイルまで、ArtPose Duoは幅広いジャンルのアーティストに活用される可能性があります。

たとえば、あなたのように印象派的なヌード写真に関心がある場合、光と人体の関係性を研究するツールとして実験的に使うのも面白いでしょう。

まとめ

「ヌード・ダブルポーズ ArtPose Duo」は、人体の構造や動きを正確に把握し、光と陰影、構図の研究を深めるための有力なツールです。特に、2人の人物が絡むポーズは描写が難しいため、これを補助する役割を果たします。

ただし、最終的なアート表現には、モデルの生の質感や偶発的な美しさを加えることが重要です。そのため、このツールはあくまで「基礎資料」として活用し、実際の写真やスケッチと組み合わせるのが最適な使い方でしょう。

:

: